LTD ワークショップ

LTD Workshop

OCES オンラインワークショップ:LTD編

このワークショップは、Learning Through Discussion(LTD)という学習スタイルを活用して行います。

LTDは、読解力を高めたり、効果的な学び方をするうえで非常に効果的です。

講師は、教育哲学をご専門とされる福岡女子大学 森教授にお願いをしています。

このワークショップで森先生流のLTDでの学び方をマスターし、活かすことが出来れば、みなさんは読解力や表現力を劇的に伸ばすことができ、自身の成績の向上に繋がるでしょう。

また、 学力だけでなく、日常生活におけるコミュニケーション力や自主学習能力の向上にも期待ができます。

ワークショップ概要

1st

| セッション1 | 2024年4月5日(金)20:00-21:30 |

|---|---|

| セッション2 | 2024年4月19日(金)20:00-21:30 |

2nd

| セッション1 | 2024年5月10日(金)20:00-21:30 |

|---|---|

| セッション2 | 2024年5月24日(金)20:00-21:30 |

| 対象 | 全国の中高生 |

|---|---|

| 会場 | Zoom |

| 参加費 | 全2回 6,000円(税込) |

参加のメリット

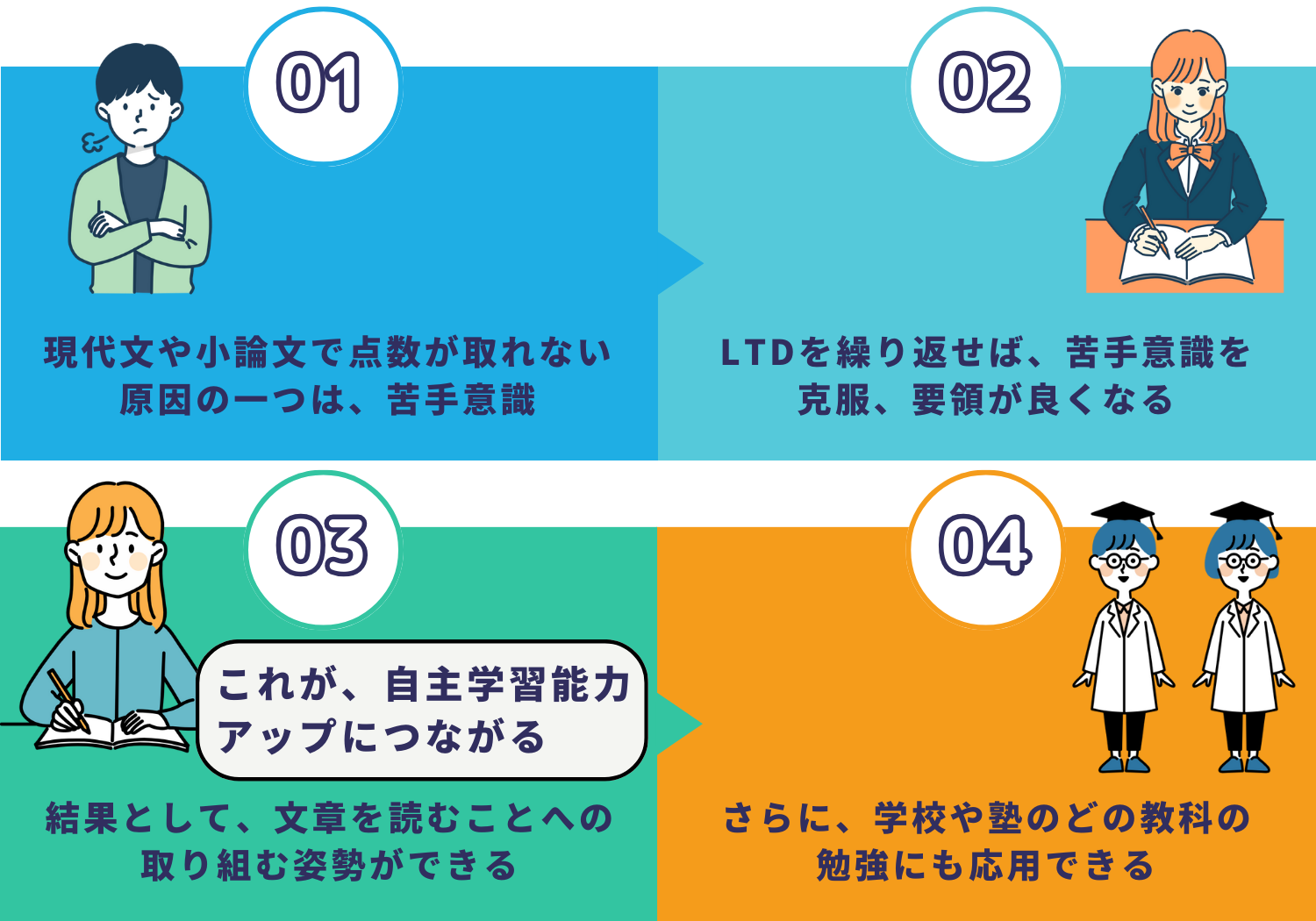

I. 文章に対する恐怖心や嫌悪感を払拭できる

これが、自主学習能力アップにつながる

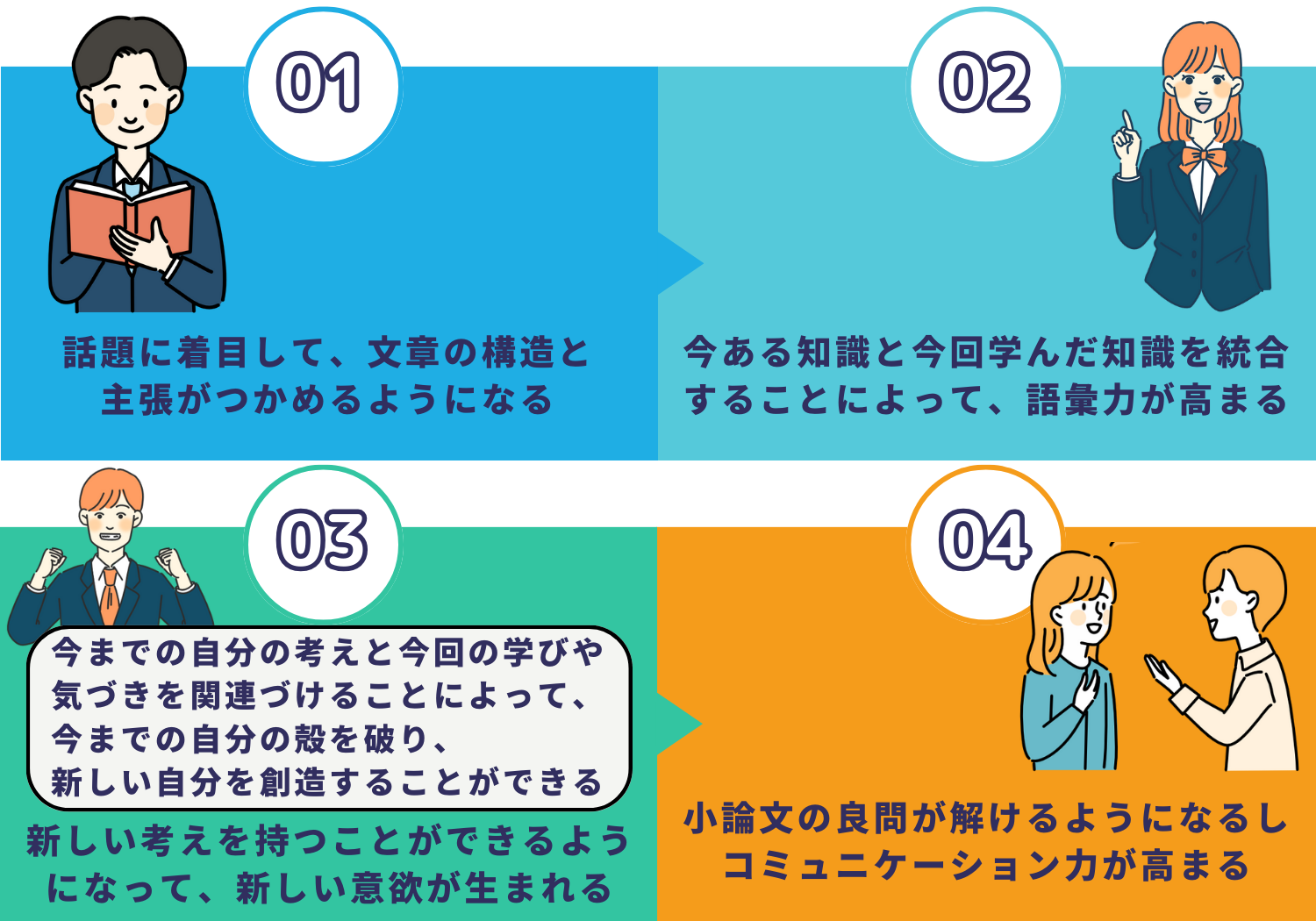

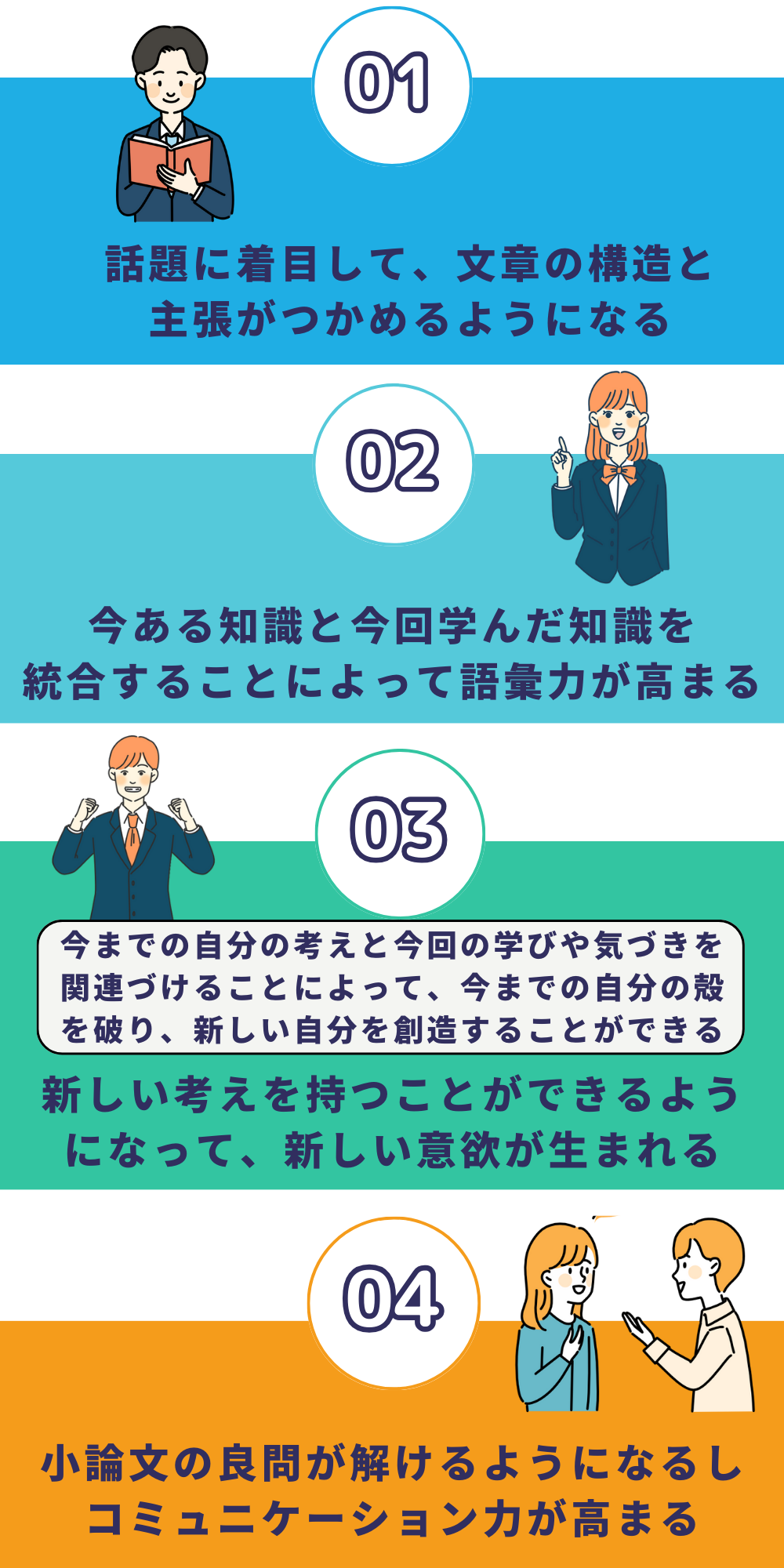

II. 読解力アップ

※著者の考えを要約し、そのことについて自分の考えを述べる問題が、小論文の良い問題だと考えています。

参加者の声

私はもともと、現代文の授業や模試で扱われるような長文が苦手だったが、このワークショップに参加して、筆者の主張や全体像の把握を意識的に考えるようになり長文の理解度が上がった。また、このLTDの考え方は大学生になった今でも様々なところで役立っている。

一つの事柄に対して、今までよりも効率よく、深く学んでいける方法を知った。

前回の小論文模試で赤ペンが多かった。今回のワークショップで意見の背景などを深く書く必要があったと気づいた。深めるためには自分の体験が大切。今後はこういったことを意識して行動していく。

難しい文章にもシンプルな主張とトピックスがあることが分かり、今後は積極的に読みたい。

読解力を高めることで、数学や物理の問題文の読解につながることを知った。

講師

福岡女子大学 国際文理学部

教授 森 邦昭氏

九州大学大学院教育学研究科教育学専攻博士後期課程単位修得退学。博士(教育学)

福岡女子大学文学部講師、助教授、教授を経て現職。もともとは、ドイツの精神科学や解釈学との関連で、精神科学的教育学や解釈学的教育学の学理論(学問研究方法論)に主たる関心を有していたが、徐々に教育実践についても研究対象とするようになった。特に、文部科学省の補助金(現代GP)により2007年から開始したキャリア教育がきっかけとなって、その関連からアクティブラーニング、協同学習(Cooperative Learning)、LTD(Learning through Discussion)話し合い学習法を研究するとともに実践している。最近では人工知能にも関心を抱き、ディープラーニングとアクティブラーニングの比較考察なども行っている。

【LTDとは】

LTD 話し合い学習法(Learning through Discussion)は、アメリカ・アイダホ大学のヒル(William Fawcett Hill) が 1962 年に開発したアクティブラーニング型授業の戦略の一つである。また、LTD 話し合い学習法(以下、「LTD」 と略記)は、その名称のとおり、学習者が小グループに分かれて行う話し合い(議論)を通して学習を進めてい く協同学習の一つでもある。

教授者が LTD を用いれば、学習者に計り知れないほど大きな成果をもたらすことが期待できる。なぜならば、LTD では課題文に ついての予習の仕方を細かく指示し、個人の十分な予習を前提にした「話し合い学習」を授業で 実施するため、学習者が自ら主体的に予習し積極的に授業に参加する喜びを知るようになるからである。

【LTD のプロセス】

ステップ1:課題を読む

課題文の全体像が把握できるまで繰り返し読む。

ステップ2:語彙の理解

課題文を読んでいて気になった言葉の意味を調べてノートにまとめる。

ステップ3:主張の理解

著者の主張を著者の立場から客観的に理解したうえで自分自身の言葉でまとめる。

ステップ4:話題の理解

著者の主張を支持する話題を見つけて、話題ごとに内容を理解する。と同時に、まとめた話題を手がかりにして、著者の主張をより深く理解する。

ステップ5:知識の統合

課題文から学んだ学習内容(新知識)を、すでに知っていたこと(既有知識)と関連づけて、課題文の理解をさらに深める。

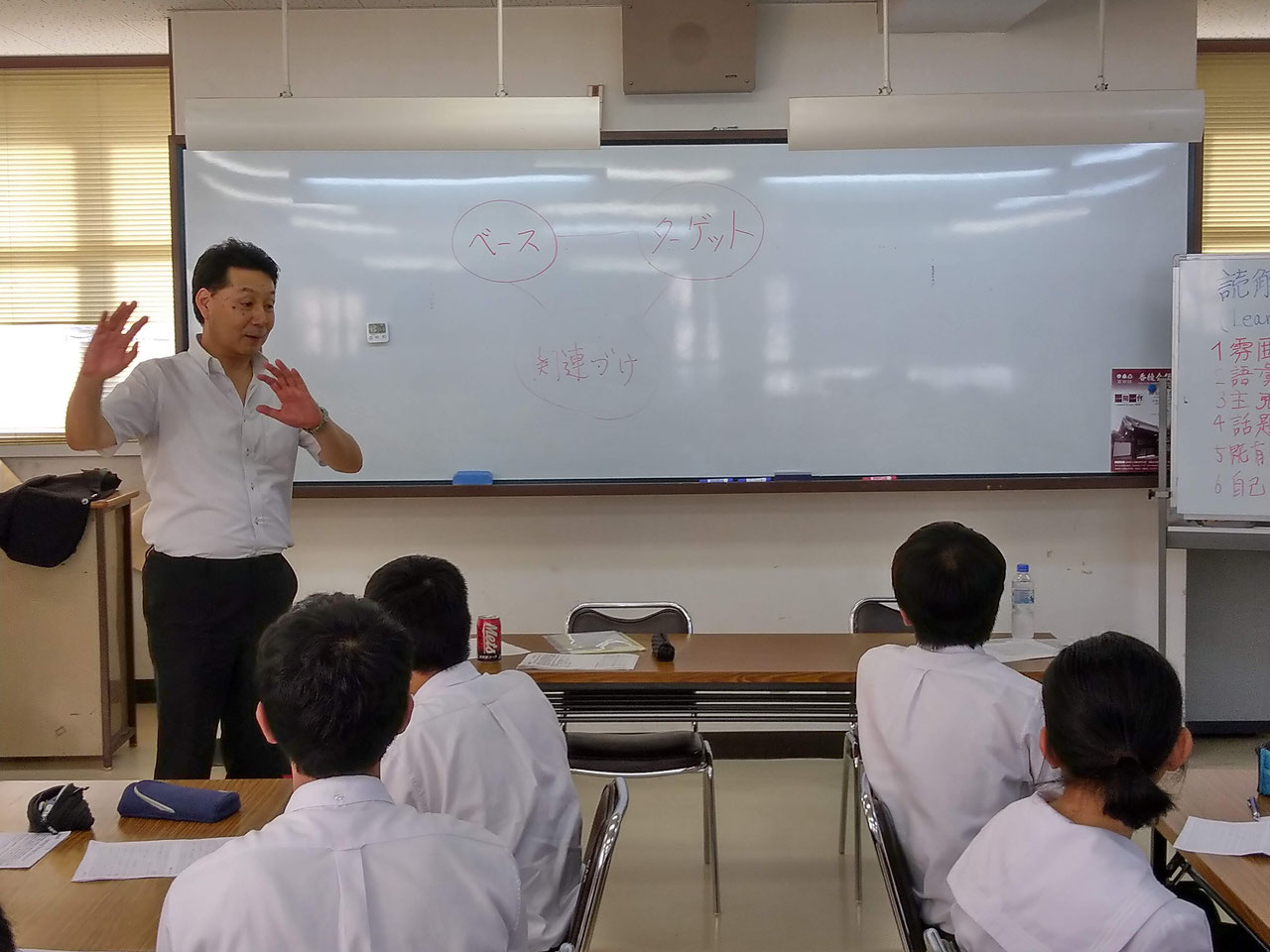

ステップ6:知識の適用

課題文から学んだ学習内容(ベース)を、自己に関すること(ターゲット) と関連づけて、自分自身のことを振り返る。

ステップ7:課題の評価

ステップ1~6では課題文の批判や評価は禁止されていたが、 ステップ7では、課題文を評価する

ステップ8:ミーティングの評価

授業で行ったミーティングや自分の参画態度などを評価する。

お問い合わせ

| 住所 | 〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの1-8-2F 北九州学術研究都市内 |

| 電話番号 | 050-1186-8595 |

| メール | info@oces.jp |

| 担当 | 松田 |